为什么一些原本努力的孩子,进入大学就自我放纵了?

不久之后,又要有一些朝气蓬勃的少年,凭借着自己的聪慧和努力,获得高等教育的入场券。

对于很多人而言,高考只是他们独自奋斗的人生起点,让他们拥有接受良好教育的机会。他们会充分利用优秀的教育环境,凭借自身的努力,完成从一名出色的学生到一名出色的职场人士的转换。

但对于一部分人而言,高考就已经成为了他们人生中最辉煌的一刻。他们仿佛从此彻底失去了努力的能力,在宿舍里睡过了一门门专业课,在喧闹中结束了大学的生活,在匆忙间选择了一份还过得去的工作。多年之后想起自己最牛逼的一刻,还是能记得上千句古文,徒手算天体物理,解解析几何的高考时代。

以同样或者相近的分数,进入同一所大学,为什么人和人的差距会越来越大呢?很多人试图从宏观的角度,解读这一差异,认为这是阶级固化的表现。出身良好的孩子,有眼界,有视野,有资源,有经济支持,所以他们在大学中表现得更加适应,更加主动,更加出色。而那些出身一般的孩子,尽管凭借自身的努力,考入了优秀的大学,但是面对巨大的文化冲击,他们还是难以适应,最终只能变成优秀人中最平凡的底层。

我没有足够的能力去推翻或者证实这样的结论,只是想谈谈,从个体心理的角度,这种差距究竟体现在什么地方。

首先需要明确的,努力究竟代表了什么?在心理学中,努力代表的是一种良好的自我调节能力(Self-Regulation)。这种调节能力一方面使我们控制住自己的冲动,做长远打算,不要即时行乐,虚费光阴。另一方面也使我们克服了内心的恐惧,在面对未知时敢于尝试。最终,我们能够在环境中采取一个相对较优的行为,不断地提升自己,获得成长。

大脑如何进行自我调节?

毫无疑问,我们的行为会受到大脑的支配,面对一件事情,是努力去做,还是半途而废,都是大脑做出的决策。

人类大脑最大的特点,就是高度发达的大脑皮层,皮层丰富的神经联结赋予了我们无与伦比的感知觉、精细运动、逻辑思维能力以及丰富的意识活动和想象力。在皮层下面包裹着的,是一些彼此联结的神经核团:杏仁核(Amygdala)、海马、下丘脑、纹状体,这些这些彼此联结的核团被称作边缘系统。

边缘系统,是我们在漫长的进化过程中保留下来的生理结构,负责调节我们本能的情感和行为。对于动物和人类婴幼儿而言,由于皮层的功能比较弱,边缘系统在应对环境,调整自己的行为中扮演着重要角色。

最早对行为起到支配作用的,是冲动性。冲动性与大脑对于奖赏信号的敏感程度有关,这个过程中,叫做伏隔核(Nucleus accumbens)的核团作用比较突出。在3岁左右,冲动性对于行为的支配达到了峰值,这个年纪的小孩子开始按照“我想要”的标准行动,表现出强烈的好奇心,控制欲强,不好管教。

随后,抑制性开始快速的发展,并在6岁左右与冲动性达到了一个大体的平衡。行为抑制系统的功能主要体现在杏仁核的活动上。杏仁核是重要的情绪中枢,它可以自动化的对情绪进行加工,并作出相应的反应。不过杏仁核对于不同情绪的敏感程度是不一样的。它对对于我们生存有重要意义的情绪——恐惧更加敏感。恐惧教会我们“不要”做什么,懂得规避风险,遵守社会规范,学会与别人相处,从这时起,孩子开始慢慢变乖了。

但是,不管是冲动还是抑制,奖赏还是恐惧,都不能算是一种高级的自我调节活动。成人的自我调节主要依赖于大脑皮层前额叶的活动,前额叶就像是大脑的指挥中枢,会综合汇总来自边缘系统的冲动和抑制信号,计划、决策、控制着我们的行为。

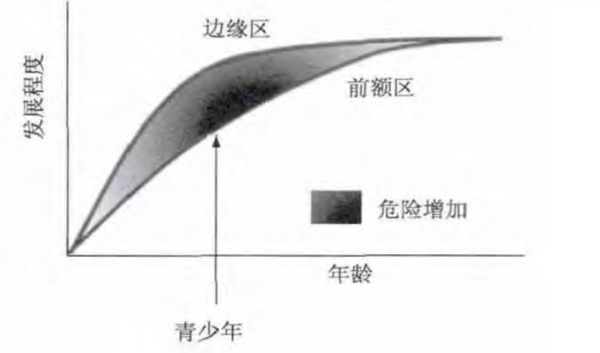

相比于边缘系统的发育,前额叶的控制功能,在童年发育慢,但是发育的时间更长,从出生一直到成人早期都在不断的发展。在13-17岁的时候,边缘系统已经基本发育成熟,而前额叶的控制功能还没有发育完善。所以说青春期的孩子疾风骤雨,或表现出冲动性,或表现出多愁善感(抑制/恐惧),或在二者兼而有之,摇摆不定。

发育良好的前额叶控制功能,有助于我们形成对于未来的清晰目标和发展路径,进一步促使我们采取合适的行为,也就是努力。

教育浇灌的是哪颗种子?

教育的功能,除了传授知识之外,还在于让个体产生能够适应社会的行为模式。那么,我们的教育又是如何引导孩子进行自我调节的呢?

按照自我调节的主导模式,我们可以大致把孩子分为三种类型:冲动型、抑制型与调节型。如果教育方式得当,引导孩子能够较早的运用前额叶的功能进行自我调节,会是一个健康、理想的发展结果。

而冲动主导和抑制主导,都会在未来的发展中带来一系列的问题。

冲动主导,从生理上讲,和奖赏系统不够敏感有关。尤其是多巴胺的受体或者转运出现了问题,更有可能出现冲动主导。

表现出来的特点就是,对于即时的奖励非常敏感,缺乏延迟满足的能力。想做什么就做,不计后果。冲动主导比较严重的话,就是儿童的多动障碍(ADHD)。从应试的角度讲,如果没有家长足够的耐心和经济支持,冲动主导的孩子很难跨过高考这座桥。这些孩子在中学时,可能会不按时完成学业、出现一些问题行为:吸烟、网络成瘾、打架斗殴,也就是传统意义上的差学生。

当然也有例外,有一些严重偏科的学生,可能在某一些学科上能够感受到奖赏和鼓励,就表现的非常努力,而其它不能带来奖励感的学科,就完全无法投入。

冲动主导的学生通常会让人感到很活跃,很聪明,但不会让人感觉到他们很努力,在高考中的淘汰率也要更高,所以并不是解答题目中问题的关键。

关键就在于抑制主导。抑制主导的孩子表现是很乖,很“努力”的。但这种“努力”称不上真正意义上的努力,只不过是一种畏惧。现行的高考标准没有办法区分出因为畏惧而努力的和真正“努力”的孩子,因此,以高考为“指挥棒”的教育模式也不能引导学生充分发展自己前额叶自我调节的能力。

对于家长和老师而言,能够凭借自身的权威,让孩子表现得很听话,服服帖帖、按部就班地去完成学习任务,就已经足够了。大多数孩子在这种状态下,也能够顺利的通过高考。不过,如果挫折感太强烈,也有可能引起过分的自责,导致抑郁、焦虑、厌学等内化问题。

恐惧的驱动下“努力”学习的孩子,一旦来到不同的环境,原有的自我调节机制无法发挥作用,而又缺乏额叶的指挥协调,就完全失去了努力的能力。

如何引导额叶自我调节功能的发展?

额叶的自我调节,其特点是自我决定的(Self-Determination)。通过“自我”为行为设定目标,制定可行的计划和方案,并且通过赋予意义感(Meaning)的形式,形成奖惩机制,对边缘区进行控制。

这就需要孩子将外部环境的要求不断进行整合(Intergration)与内化(Internalization),变成自己内在的需求和动机。这一过程离不开外部环境的引导。

Self-Determination Theory 认为,这种引导主要体现在三个方面:

Relatedness-要在“别人要求我这样做”到“我自己想要这样做”之间架起一座桥梁,最直接的一条路径,就是这个“别人”是我所喜欢的,所尊重的。通过满足“别人”的要求,我可以获得归属感和社会联结。每个家长都对自己孩子有着非常高的期望,但不是每个家长都能被孩子所喜欢和尊重,而非畏惧。如果在每个求学阶段中,都曾遇到过值得尊重的,愿意和他们保持良好关系的老师,则更是一件幸事。

Competence-愿意做一件事的关键,是我觉得“我有可能做好”。如果一件事情,你无论如何都会搞砸,你一定会尽可能的逃避它,不会产生“我想做”的想法。所以设计学习任务的难度,一定要和学生本人的能力相匹配,也就是所谓的“最近发展区”。可能以我们目前的师资水平,还做不到为每个学生量身定制学习任务。但是教育者在实践过程中,一定要有“因材施教”的观念,不能让一部分学生感到很爽的同时,使另一部分学生失去了学习的兴趣。

Autonomy-环境设置没有办法直接提供自主性,毕竟这是内在自发的。但是好的环境可以支持自主性的发展。自主性的核心就是形成意义感——“我为什么要做”。所以自主支持的环境要有足够的选择和探索的机会,家长和教师可以为孩子的选择提供信息和指导,但绝不能越俎代庖,替代孩子做出选择。

说出来都是一些最基本的教育理念,但是真正落实到教育实践中,却非常困难。

最主要的原因,受到文化历史因素的影响,尤其是一些受教育水平低的家长/教育者,自身就不具备这种自我调节能力。中国传统的社会管理方式的基本逻辑,就是建立起对权威秩序的恐惧,即使到今天,也是如此。所谓的集体主义文化、威权人格,不过就是抑制型的调节能力固化成为了稳定的个人特点。在这样一种文化环境中,很难引导孩子的自我调节功能健康发展。

在现代社会中,自我调节能力是产生适应性行为的必要基础,是努力的先决条件。也希望即将进入大学的同学们能够认识到这一点,有意识的培养自我调节的能力,不至于让宝贵的学习时光虚度。

参考资料:

Casey, B. J. , & Jones, R. M. ( 2010) . Neurobiology of the adolescent brain and behavior: implications for substance use disorders. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 49 (12) , 1189 - 1201.

Bridgett, D. J., Burt, N. M., Edwards, E. S., & Deater-Deckard, K. (2015). Intergenerational transmission of self-regulation: A multidisciplinary review and integrative conceptual framework. Psychological bulletin, 141(3), 602.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American psychologist, 55(1), 68.

作者:窦泽南|已获得作者本人授权转载